コラム

Column

お釈迦様の誕生を祝う花祭り(灌仏会)はいつのお祭り?由来やその意味について解説

春、桜が咲き誇る季節に訪れる、仏教の大切な行事「花祭り」。

お釈迦様の誕生を祝うこのお祭りは、一体いつ行われるのでしょうか?

今回は花祭りの開催時期、意味や由来などについて解説します。

関連記事:〜初めての方でも七五三の準備〜事前にこれを読めば安心!七五三の意味なども解説

Contents

花祭り(灌仏会)とは

花祭りは、仏教の開祖であるお釈迦様の誕生を記念する行事です。

毎年4月8日(地域によっては新暦の翌月5月8日)に行われ、子どもの健やかな成長や願いの成就を祈る行事でもあります。

花祭りでは「花御堂(はなみどう)」と呼ばれる、色とりどりの花々で飾られた小さなお堂が置かれます。

花御堂の中に安置されているのは「誕生仏(釈迦像)」。

参拝者がこの誕生仏に甘茶をかけてお祝いするのが、花祭りの慣わしです。

【花祭りに関係する宗教】

花祭りは主に仏教の行事で、浄土真宗系の寺院でも開催されます。

仏教において、三大法会と呼ばれるとても重要な催しものがあるのですが、花祭りはこのうちの1つ(※)。

花祭りはお釈迦様の誕生日ということもあり、仏教ではとても大切なお祭りとされているのです。

ちなみに、神社は仏教ではなく神道に属したものであるため、お釈迦様の誕生を祝う行事は行いません。

※残りの2つは12月8日の「成道会(じょうどうえ)」、2月15日の「涅槃会(ねはんえ)」。それぞれお釈迦様が悟りを開いた日、命日とされている。

【花祭りのさまざまな呼び方】

「花祭り」という呼び名は、明治時代以降に定着しました。

その由来は桜の開花時期と重なることや、お釈迦様が生まれたルンビニーの花園にちなむなど、諸説あります。

花祭りの呼称が定着する前は「灌仏会(かんぶつえ)」と呼ばれていたのだとか。

これは誕生仏へ甘茶をそそぐ(灌ぐ)ことに由来しています。

そのほかに「仏生会(ぶっしょうえ)」「降誕会(ごうたんえ)」「浴仏会(よくぶつえ)」などの呼び方があります。

いずれも、お釈迦様の誕生やそのお祝いになぞらえた呼び方のようですね。

【日本での歴史は古く、奈良時代から】

日本で花祭り(当時の言い方とは異なります)が始まったのは奈良時代あたりだと言われています。

西暦606年頃、奈良県の元興寺(がんごうじ)で行われたお祭りが、日本で最初の花祭りなのだそう。

お釈迦様の誕生を祝うイベント自体は、お釈迦様が誕生したとされるインドが起源。

そのあと中国への伝来を経て日本へ伝わり、現在まで続く行事となりました。

花祭りは何をする行事?

花祭りはお釈迦様の誕生日をお祝いする行事であり、子どもの健やかな成長と願いの成就を祈る行事でもあります。

とは言っても、具体的には何をする行事なのでしょう?

花祭りで行われるイベントと言えば

- 花御堂(はなみどう)に誕生仏を安置

- 誕生仏に甘茶をそそぐ

- 稚児行列

- 白象の模型を引きながら歩いたり飾ったりする

などが、主にあげられます。

これらのイベントは主に寺院や仏教系の学校で行われますが、自宅で甘茶をお供えしお釈迦様の誕生を祝うご家庭も少なくありません。

自分のできる範囲でお祝いをしてみるのも、良いかもしれませんね。

それぞれ詳細を解説します。

【花御堂(はなみどう)に誕生仏を安置】

花祭りで一番の見所とも言えるものが、花御堂です。

花御堂とは名前のとおり、色鮮やかな花々で飾られたお堂のこと。

お堂の中心に置かれたお皿には、誕生仏が安置されています。

誕生仏のポーズは共通のもので、右手は空を指差し、左手は地面を指差ししています。

これはお釈迦様が誕生した際に取ったポーズとされており、指で天と地を指差しながら「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」と発したのは有名な話ですね。

〈花祭りにお供えする花の種類〉

花祭りにお供えする花や、花御堂で飾られる花の種類は決まっていません。

お祝いの日であることも考慮して、春が旬の鮮やかな花を選ぶと良いでしょう。

桜や菜の花、キンセンカなど、暖色系でパッとその場が華やかになる花がおすすめです。

カーネーションなども良いですね。

一方、避けた方が良いものとして、トゲがついている花があげられます。

鋭いトゲからは怪我や血など、不浄なものが連想されるため避けた方が無難なのです。

例えばバラは赤や黄色など鮮やかな色が多く、つい選びたくなってしまうかもしれませんが、避けた方が良いでしょう。

また、香りが強いものも仏教においてはマナー違反。

お祝いにぴったりな花をいくつか見繕ったあとで、トゲはついていないか、香りは強くないかなど確認すると良いでしょう。

関連記事:お彼岸とは?過ごし方や期間、お布施の相場などよくある疑問も解説

【誕生仏に甘茶をそそぐ】

花御堂の近くに甘茶が準備してあれば、誕生仏に甘茶をそそぎましょう。

一見、罰当たりのようにも思えますが、これには由来となった伝承が存在します。

伝承によると、お釈迦様が誕生した際、天から舞い降りた龍が甘露を吐いて産湯を満たしたのだとか……。

ちなみに、江戸時代までは甘茶ではなく「五色水」と呼ばれる香水が使われたようです。

香水と言っても、現代で用いられるフレグランスではありません。

清めのためにお香などを混ぜた水を「香水」と、当時の人は呼んでいました。

〈甘茶とは〉

甘茶とは、名前のとおり強い甘みが特徴のお茶です。

砂糖などの甘味料は含んでおらず、お茶そのものに甘みがあります。

この甘みはなんと砂糖の200倍もするのだとか。

特別な方法で作られているわけではなく、アマチャの葉を原料にした、シンプルな煎茶です。

甘茶には甘み以外に厄除けや鎮静効果、抗アレルギー作用などさまざまな効能があるとされています。

それだけでなくカフェインやタンニンを含まないため、小さな子どもや妊婦の方でも安心して飲むことができるお茶として販売されています。

関連記事:緑茶と抹茶、何が違う?スイーツに緑茶ではなく抹茶が使われる理由も解説

【稚児行列(ちごぎょうれつ)】

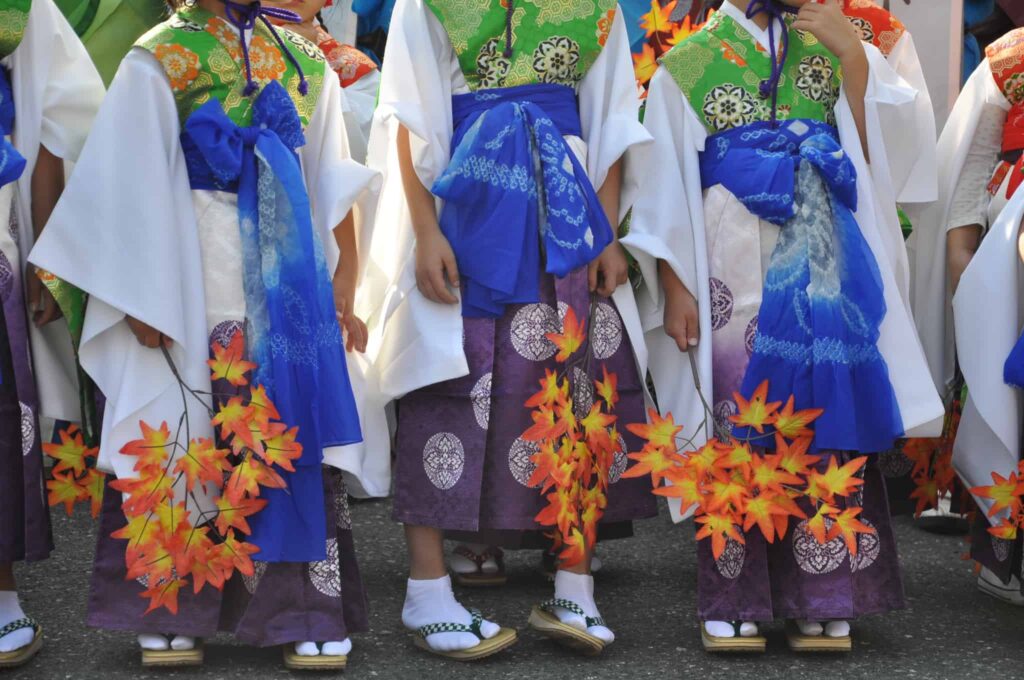

稚児行列は、子どもたちが列を成し街を練り歩くイベントです。

お釈迦様へ仕える子として街を歩くことで、無病息災を祈ります。

寺院によっては子どもに化粧を施したり、平安装束を模した衣装を着せることもあるようです。

【白象の模型を引きながら歩いたり飾ったりする】

お釈迦様の母親「摩耶夫人(まやぶにん)」がお釈迦様を身籠った際、夢に白い象が現れたとの伝承があります。

さらに、白は清浄さの象徴。

白い象は雨を表し五穀豊穣を司る神聖な動物とされたことも相まって、花祭りでは白い象が親しまれているのです。

花をモチーフにした香梅のお菓子を紹介

春、桜が咲き誇る季節に、お釈迦様の誕生を祝う花祭り。

次の花祭りはぜひご自宅で甘茶と、香梅のお菓子とともにゆっくり堪能しませんか?

今回おすすめする「肥後六花」は、味わいはもちろん目でも楽しめる上生菓子。

肥後椿や肥後芍薬など、鮮やかな花をモチーフにしたお菓子は花祭りにもぴったり。

練切(ねりきり)の上品な舌触りと、甘茶の優しい甘さの調和をお楽しみください。

花祭りの日に、ご家族や友人と一緒にお楽しみいただくのもおすすめです。

上生菓子「肥後六花」は、お菓子の香梅各店舗で取り扱っています。

肥後六花の詳細は、下記の商品画像よりご覧ください。