古今伝授の間

Kokin Denju-no-ma

「和歌の神髄」を伝えた

宮家の学び舎

東海道五十三次を模した桃山式庭園として名高い、「水前寺成趣園(すいぜんじじょうじゅえん / 通称:水前寺公園)」。「古今伝授之間(こきんでんじゅのま)」は、この名園を一番美しく眺めることができる場所に位置する、茅葺き屋根の歴史ある熊本県指定重要文化財です。ここは、古今伝授が行なわれた空間として現存する「日本で唯一の建物」として、各方面から注目を集めています。

お菓子の香梅 / 古今伝授之間香梅は、先人達の文化遺産である「菓子」の神髄を追究し、後世に伝える立場から、「菓子」と「和歌」の違いはあれど、この貴重な日本唯一の文化遺産を後世に伝えることを使命と感じています。「和歌」という文化遺産を真摯に伝承する姿勢から、現代を生きる私たちが学べることは少なくないと考えています。熊本にお越しの際は、香梅の店舗だけでなく、ぜひこちらの古今伝授之間にもお立ち寄りいただき、その心に触れていただければと思います。

なお、古今伝授之間及び隣接する茶屋では、お抹茶とお茶菓子を有料にてお召し上がりいただけます。約400年前に生まれた空間で、日本伝統のおもてなしの時間をごゆっくりとご堪能ください。

「古今伝授之間」は、元々、約400年前に京都御苑の八条宮家(のちの桂宮家)の中に建てられ、幼少の八条宮智仁親王(はちじょうのみや としひとしんのう)の御学問所として使用されていました。独特の形が目を引く「火燈窓(かとうまど)」の前が親王の学習机となっていたようです。慶長5年(1600年)に、細川家初代・幽斎公(細川藤孝公)が八条宮智仁親王へ、当時の日本の学問の最高峰である「古今和歌集」の解釈の奥義を伝授されたことが、「古今伝授之間」と呼ばれる由縁です。

古今和歌集の奥義は、ひとりからひとりへの口伝えにより正統が保たれます。戦乱の時代において、武人として常に戦に命をさらす細川幽斎公が、その奥義の命脈を保つため、智仁親王に伝授を果たすまでには、数々の苦悩とドラマがありました。関ヶ原の戦いの際に徳川方についた幽斎公は、石田三成軍に自身の居城である田辺城(京都丹後)を包囲されますが、古今伝授の断絶を恐れた後陽成天皇は、勅命により城の包囲を解かせました。当時「古今伝授」が尊ばれていた様子を、私たちはこの逸話から推し量ることができます。

この由緒ある建物は、京都御苑から長岡京へと移り、明治4年(1871年)に桂宮家から細川家に下賜され、解体保管等の紆余曲折を経た後、大正元年(1912年)、細川家に縁深い現在地へ復元されました。一時閉鎖された時期もありましたが、平成10年4月からお菓子の香梅により再公開され、現在に至っています。近年、大幅な修復工事を終え、より往時を偲ばせる姿となって、平成22年10月11日に一般公開されています。

古今伝授について

「古今伝授」とは、日本最初の勅撰和歌集「古今和歌集」の和歌の解釈などが、身分、器量、人柄共にそろった選ばれし人へ秘密に伝授されることです。室町時代の歌人・東常縁(とう つねより)が連歌師・宗祗(そうぎ)に伝えたことがはじまりとされています。1573年には、細川幽斎公が三条西実枝(さんじょうにし さねき)より二条家正嫡流の「古今伝授」を受けました。歌学会の第一人者となった幽斎公から、時の後陽成天皇(ごようぜいてんのう)の弟宮・八条宮智仁親王に伝えられることとなり、その後も伝承されてゆくことになるのです。

Story

古今伝授の間の物語

屋久杉の杉戸板の物語

玄関入口の重厚な戸は、屋久杉の銘材が使われています。大きな丸太を縦に挽いた板の中から、木目が最も美しい2枚の板を選び、その片方を天地を逆さにして配置することで、2枚の戸を閉じた合わせ目に木目の密な部分を集め、味わい深い模様になるよう工夫してあります。また、この戸板には、安土桃山時代を生きた狩野派の代表的な画人、狩野永徳による「雲竜」という墨絵が描かれていましたが、現在は墨の一部をかすかに残すのみとなっています。屋久島から京都、そして熊本へと長き旅を経験した立派な杉戸板からは、その歴史を語りかけてくるような気配さえ漂います。

火燈窓の物語

二之間には、書院棚があり、その先に総漆塗りの「火燈窓」があります。これは、禅宗建築と共に中国より伝えられた様式で作られた窓です。かつて八条宮智仁親王が座した場所に佇み、学問に勤しむ親王の姿を見守った窓から眺める庭園の風景からは、ひと味違う歴史の趣を感じることができます。

座敷の物語

一之間は、伝統的な書院造りの流れを汲む「真の座敷様式」です。床は畳で、床の間と座敷畳との境にある床框(とこかまち)は黒漆塗りです。古今伝授は、師から弟子へ他言をしないと約束した上で伝えられる秘伝。格式の高いこの間で、細川幽斎公から八条宮智仁親王へ、秘伝が厳かに伝えられたことでしょう。

襖絵の物語

一之間の正面襖に、狩野永徳の弟子・海北友松(かいほう ゆうしょう)の「竹林七賢人」の絵が残っています。竹林の七賢人は、貴族官僚でありながら政治を離れ、竹林の下で哲学的な会話を交わし、文学を愛し、酒や囲碁などを楽しんだ中国知識人の理想像です。文化を尊ぶ七賢人の絵は、まさに古今伝授の間の存在意義に相応しいものです。

柱の物語

創建当時からそのままの柱が今でも数本残っています。特に、一之間と二之間の間にある柱は、長い時間の経過を感じさせる風合いを持っています。約400年間この建物を支え、さまざまな歴史を知っている柱を前にすると、遥かな時の流れに思いを馳せずにはいられません。近年の修復工事では鉄骨による補強を行ないましたが、その独特の風合いは現在も直接感じることができます。

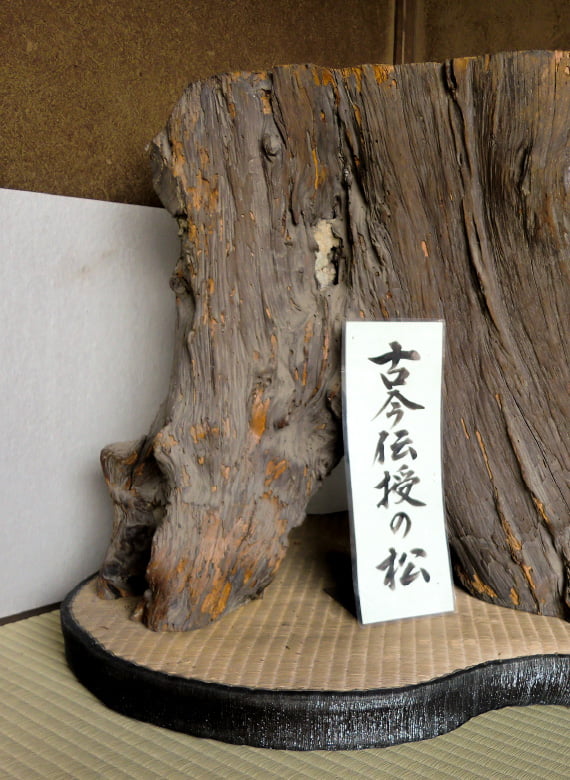

松の物語

関ヶ原の戦いで丹後田辺城に篭城した細川幽斎公は、庭にあった古い松の樹に、自ら「古今伝授の松」と命名しました。石田三成の大軍に囲まれながらも耐え抜き、その後、古今伝授の断絶を怖れた後陽成天皇の勅命により、無事開城し城を移ることができました。幽斎公が我が身の危機に、万感の思いを込めて触れた松は、やがて朽ちて根元だけが残り、唯一現存するものとして、現在もひっそりと古今伝授の間に伝わっています。